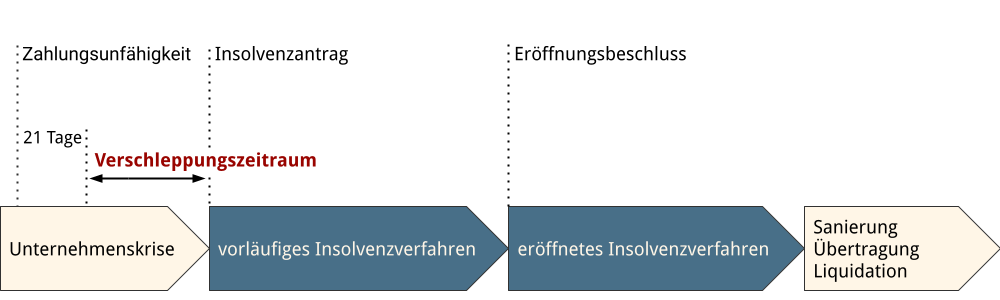

Insolvenzverschleppung tritt ein, wenn bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer Kapitalgesellschaft der Insolvenzantrag gar nicht, unrichtig oder zu spät beim Insolvenzgericht eingeht.

Insolvenzverschleppung – ab wann genau?

Bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung muss der Insolvenzantrag ohne schuldhaftes Zögern gestellt werden.

Spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung muss der Antrag beim Insolvenzgericht vorliegen (§ 15a InsO). Diese Frist sollte nur ausgeschöpft werden, wenn gleichzeitig Maßnahmen zur Beseitigung der Insolvenzgründe eingeleitet werden.

Danach beginnt die Insolvenzverschleppung.

Fehlen die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendigen insolvenzrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, ist unverzüglich der Rat eines Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Rechtsanwaltes einzuholen. In diesem Fall dürfen Sie das Ergebnis der Prüfung abwarten, müssen aber auf eine sofortige Durchführung hinwirken.

Beachten Sie unbedingt die 8 Tipps bei eingetretener Insolvenzantragspflicht.

RA Olaf Schubert: „Beachten Sie bitte, dass im Insolvenzverfahren nachträglich einfach zu ermitteln ist, ab wann Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Es wird ein Liquiditätsstatus für den Zeitpunkt erstellt, an dem erstmals Anzeichen für eine mögliche Insolvenzantragspflicht vorliegen.“

Kostenlose anwaltliche Erstberatung zu Insolvenz und Sanierung.

Wen betrifft die Insolvenzverschleppung?

Kapitalgesellschaften

Die gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstände) von Kapitalgesellschaften — GmbH, Aktiengesellschaft, UG (haftungsbeschränkt) — machen sich strafbar. Die Insolvenzantragspflicht betrifft immer alle gesetzlichen Vertreter, ungeachtet der Geschäftsverteilung.

Ist die Gesellschaft führungslos, weil es keinen gesetzlichen Vertreter gibt, müssen die Gesellschafter oder Aufsichtsräte den Insolvenzantrag stellen.

Auch ausländische Kapitalgesellschaften mit Sitz in Deutschland unterliegen der Insolvenzantragspflicht.

Personengesellschaft mit haftender Kapitalgesellschaft

Das gilt auch für Gesellschaften, bei denen kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, wie zum Beispiel die GmbH & Co. KG oder GmbH & Co. OHG, UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, und ähnliche Rechtsformen.

Vorstände von Vereinen, Genossenschaften und Stiftungen haben ebenfalls eine Insolvenzantragspflicht. Ein Verstoß hat in diesem Fall hat haftungsrechtliche, aber keine strafrechtlichen Konsequenzen.

Einzelunternehmen, Personengesellschaften

Einzelunternehmen unterliegen genau wie Personengesellschaften nicht der Insolvenzantragspflicht. Diese Tatsache ist juristischen Laien oft nicht bekannt. Sogar im Bundestag kam die vermeintliche Insolvenzverschleppung des Anton Schlecker Konzerns bereits zur Sprache.

Auch wenn Sie nicht insolvenzantragspflichtig sind, ändert sich Ihre Rechtslage durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Sie begehen unter Umständen Betrugs- oder Bankrottstraftaten.

Persönliche materielle Haftung

Kommt der Geschäftsführer oder das Vertretungsorgan der Insolvenzantragspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach, haftet er im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft für masseschmälernde Handlungen ab diesem Zeitpunkt.

Im Außenverhältnis haftet er gegenüber den Gläubigern, und zwar mit seinem persönlichen Vermögen bis zur vollen Höhe des eingetretenen Schadens. Die Annahme, der Geschäftsführer haftet nur mit der eingezahlten Stammeinlage, ist schlichtweg falsch.

Darüber hinaus bestehen noch weitere Risiken, falls der Geschäftsführer auch privat Insolvenz anmelden muss, eine ausführliche Darstellung finden Sie hier: Die sechs Haftungsfallen in der Unternehmenskrise.

Wofür haftet die Geschäftsführung?

Verbotene Zahlungen

Die Geschäftsführung haftet ab Insolvenzreife gegenüber der Gesellschaft nach § 15b Abs. 1 InsO für alle Zahlungen, für die kein Gegenwert in die Insolvenzmasse geflossen ist (Zahlungen ohne Aktivtausch).

Zahlungen an Gesellschafter

Der Geschäftsführer haftet gegenüber der Gesellschaft für Zahlungen an Gesellschafter, sofern diese Zahlungen ursächlich für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit sind (Existenzvernichtung). Das gilt auch für den Gesellschaftern nahe stehende Personen.

Forderungen von Neugläubigern

Neugläubiger sind Gläubiger mit Forderungen, die nach Insolvenzreife entstanden und nicht beglichen wurden oder deren beglichene Forderungen wirksam angefochten wurden. Neugläubiger dürfen die Ansprüche direkt gegen die Geschäftsführung geltend machen.

Forderungen der Sozialversicherung

Die Geschäftsführung haftet für nicht abgeführte Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung persönlich. Dies ist auch eine Straftat.

Gegenüber dem Finanzamt

Der Geschäftsführer haftet nach § 69 AO für nicht termingerecht erklärte Steuern, Verletzung der Buchführungspflichten und Nichtabführung von Steuern, insbesondere Umsatz- und Lohnsteuer.

Verjährung der Haftung

Gegenüber Gläubigern

Schadenersatzpflichten aus der Insolvenzverschleppungshaftung gegenüber Gläubigern verjähren nach 3 Jahren, je nach Anspruchsgrundlage können es auch deutlich mehr sein. Gegenüber den Finanzbehörden nach § 69 AO 5 Jahre.

Beginn der Frist ist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB der Zeitpunkt, an der Gläubiger Kenntnis des Schadens hatte, das heißt ab wann der Gläubiger tatsächlich und sicher weiß, dass ein Anspruch entstanden ist, wer der Schuldner ist und er den Sachverhalt so weit kennt, dass eine Klageerhebung erfolgversprechend wäre. Die maximale Frist beträgt 10 Jahre, Bei sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung 30 Jahre.

Gegenüber der Gesellschaft

Im Innenverhältnis verjähren die Schadensersatzansprüche fünf Jahre nach Entstehung des Schadens, gemäß § 43 Abs. 2, 4 GmbHG oder § 93 Abs. 6 AktG.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft am Sitz oder Wohnsitz des Schuldners wird in jedem Fall vom Insolvenzgericht über die Eröffnung jedes Insolvenzverfahren unterrichtet, auch wenn dieses mangels Masse abgelehnt wird. Das schreibt die Anordnung über Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi) vor. Bei Verdacht auf Wirtschaftsstrafsachen wird die Polizei Ermittlungen aufnehmen.

Bei über 20% aller Firmeninsolvenzen wurde in 2024 wegen Insolvenzverschleppung gegen mindestens einen Tatverdächtigen ermittelt – insgesamt in 4.737 Fällen. Die Insolvenzverschleppung ist laut Kriminalstatistik des BKA mit 7,7% das zweithäufigste Delikt der Wirtschaftskriminalität. Die Aufklärungsquote betrug 98,3%.

Was tun bei einem Ermittlungsverfahren?

In der Regel erfahren Sie von den Ermittlungen durch eine polizeiliche Vorladung. Dieser müssen Sie nicht Folge leisten, einer Ladung durch die Staatsanwaltschaft oder einem Richter schon.

Als Beschuldigter sollten Sie nie unvorbereitet in eine polizeiliche Vernehmung gehen. Falls Sie auf Fragen wie „Warum haben Sie die Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt?“ oder „Warum wurde die Bilanz zu spät (oder nicht) erstellt?“ die falsche Antwort geben, stehen neben der Insolvenzverschleppung plötzlich Bankrottstraftaten nach § 283 StGB im Raum.

RA Olaf Schubert: „Sie sollten daher in jedem Fall den Rat eines auf Insolvenzsachen spezialisierten Rechtsanwaltes oder Strafverteidigers einholen. Aus der Tatsache, das Sie schweigen oder einen Anwalt beauftragen entstehen Ihnen keine Nachteile im weiteren Verfahren.“

Kostenlose anwaltliche Erstberatung zu Insolvenz und Sanierung.

Was passiert im Ermittlungsverfahren?

Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren mangels hinreichendem Tatverdacht, wegen Geringfügigkeit oder gegen Auflagen einstellen. Dazu sollte nach Akteneinsicht eine ausführliche Stellungnahme erfolgen.

Wird das Verfahren daraufhin nicht eingestellt oder folgt ein Strafbefehl, wird eine Hauptverhandlung folgen. Hier wird auch festgestellt, ob die Insolvenzverschleppung fahrlässig – zum Beispiel durch Verletzung der Sorgfaltspflichten – oder vorsätzlich begangen wurde. Das hat erheblichen Einfluss auf das Strafmaß, ebenso wie der bewirkte Schaden und die Dauer der Verschleppung.

Folgen einer Verurteilung

Kommt es im schlimmsten Fall zu einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, ist neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe auch ein Verbot für die Dauer von fünf Jahren als Geschäftsführer tätig zu sein die Folge.

Als Strafmaß kann das Gericht nach § 15a InsO Abs. 4 eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, bei Fahrlässigkeit maximal ein Jahr Freiheitsstrafe verhängen.

Strafrechtliche Verjährung

Die Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verfolgung der Insolvenzverschleppung beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit Ende der Antragsfristen für die Anmeldung der Insolvenz. Die gleiche Verjährungsfrist gilt auch für die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitnehmer.

Was tun bei eingetretener Insolvenzverschleppung?

Geschäftsführer oder andere Vertreter von Kapitalgesellschaften, die sich bereits in der Insolvenzverschleppung befinden, benötigen dringend kompetente Beratung, da überstürztes Handeln existenzvernichtende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Beratung sollte vor Antragstellung stattfinden, einige Haftungstatbestände können nur vor Antragstellung ausgeräumt werden.

Beachten Sie auch unbedingt die 8 Tipps bei Insolvenzantragspflicht.

RA Olaf Schubert: „Ich rate dringend davon ab, das Unternehmen zu verkaufen oder einen Strohgeschäftsführer einzusetzen. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit. Sie sind durch spätere Maßnahmen nicht von der Insolvenzantragspflicht befreit und entgehen so auch nicht der Haftung mit Ihrem Privatvermögen..“

Kostenlose anwaltliche Erstberatung zu Insolvenz und Sanierung.

Was tun bei Verdacht auf Insolvenzverschleppung?

Wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, dass einer Ihrer Schuldner die Insolvenz verschleppt, können Sie einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht stellen. Sie können dies schriftlich oder mündlich tun, die mündliche Anzeige ist zu beurkunden (§ 158 StPO). Liegen Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht vor, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, den Sachverhalt aufzuklären.

RA Olaf Schubert: „Sie sollten eine Strafanzeige nicht missbräuchlich verwenden, um beispielsweise einen säumigen Zahler unter Druck zu setzen. Sind Ihre Angaben falsch, kann der Gläubiger gegen Sie wegen falscher Verdächtigung ebenfalls ein Strafverfahren beantragen (§ 164 StGB).“

Insolvenzanträge zu 98% ein Jahr zu spät gestellt

Das Zentrum für Insolvenz und Sanierung an der Universität Mannheim (ZIS) hat gemeinsam mit der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG in den Jahren 2006 bis 2009 Studien zu Insolvenzverfahren durchgeführt, die Daten wurden bei Insolvenzverwaltern erhoben. Nach der oft zitierten Studie verpassen Zweidrittel der Unternehmen den richtigen Zeitpunkt und verschlechtern so Ihre Chancen auf eine Sanierung. Nur 25% der untersuchten Unternehmen reichen den Insolvenzantrag fristgerecht ein, 66% zu spät.

Das Deutsche Institut für angewandtes Insolvenzrecht (DIAI) führt noch drastischere Zahlen an: 98% der Anträge bei Unternehmensinsolvenzen werden nicht innerhalb von 3 Wochen, sondern ein Jahr nach der materiellen Insolvenz gestellt: „Der offene Rechtsbruch ist die Regel.“ Laut DIAI werden nur 1% der Anträge fristgerecht gestellt.

Da zudem 70 % der Insolvenzschäden während des Verschleppungszeitraums eintreten, leiden vor allem die unbesicherten Insolvenzgläubiger. Deren durchschnittliche Insolvenzquote liegt bei 5%, laut DIAI „dürfte bei rechtzeitiger Antragstellung die durchschnittliche Befriedigungsquote antragspflichtiger Schuldner deutlich oberhalb von 50 % liegen.“ Die Geschäftsführer trifft in diesem Fall eine Schadensersatzpflicht gegenüber den Gläubigern. Mehr

Die 6 häufigsten Gründe für verspätete Antragstellung

In der oben erwähnten Studie des ZIS wurden von den Insolvenzverwaltern als häufigste Gründe für die verspätete Antragstellung genannt:

- Hoffnung, dass es nach jahrelangen Erfolgen wieder aufwärts geht (96%).

- Angst vor der Bloßstellung im Bekanntenkreis und in der Branche (95%).

- Fehlerhafte Einstufung der Situation als Krise, nicht als Insolvenz (88%).

- Fehlendes Vertrauen in das Insolvenzverfahren (77%).

- Glaube, dass verspätete Antragstellung nicht sanktioniert wird (60%).

- Unzureichende Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen (58%).

Der Tatbestand „Falsche Verdächtigung“ ist in § 164 StGB festgeschrieben, nicht in der Strafprozessordnung.

Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe den Verweis korrigiert.